疲労骨折の予防と早期発見

前回は、疲労骨折の概要をお伝えさせていただきました。

怪我は予防と早期発見がセットと考えています。

予防と早期発見を 2 回に分けて文献などを用いながら、述べされてもらいたいと思います。

疲労骨折には内的要因と外的要因があることは、前回述べましたがその詳細についてです。

まず、骨は常に壊されては作られといった新陳代謝を繰り返しています。

つまり古くなった骨は吸収され(骨破壊)、その後に新しい骨が形成され(骨形成)ています。

そもそも、通常、運動すると骨は強くなるんじゃないの?と思われる方も多いと思います。

実際に、スポーツを行なうと力学的負荷(圧迫、ねじれなど)により骨強度の指標である骨密度は高く

なります。

ただ、長距離の競技では必ずしも骨密度が維持もしくは増加するわけではないようです。

男子長距離ランナーの骨密度は一般人よりも低く、持久力強化のための運動負荷は骨密度の増加に不向きであると報告されています。

このように、長距離走のトレーニングを高強度、高頻度で行うと骨密度が低下することがあり、疲労骨

折が発症しやすくなることが考えられます。

日本臨床医学会は、「骨・関節のランニング障害に対しての提言」を発表(2002)し、走行距離、環境

などに関して述べています。

・走行距離が長くなるほど疲労骨折が高率になる!

障害を予防するためには平均の一日走行距離を

中学生では 5~10km(月間 200 km)

高校生では 15km(月間 400 km)

大学・実業団で 30km(月間 700 km)

に止めることが望ましいとしました。

疲労骨折や整形外科的障害を発生した選手の平均走行距離から安全な目安を求めたようです。

ただ段階を追ってトレーニングを積んでいくことで、上記の距離を超えても特別な障害を発生しない

ことも報じています。

適応しながら,また充分な休養が設定されていれば,この目安を超えてのトレーニングも可能と思われます。

・足の機能を補えるシューズを選ぶ!

足形に合った,底が厚めで踵の作りがしっかりしたのを選び,靴の踵は踏みつけないことが重要です。

・道路では路肩に向かい傾いているので同じ側だけ走ることをさける!

トラックでの練習も同様で,高速走行(7 m/sec 以上)の練習はなるべく緩やかな曲走路 (外側のレーンなど)で行う事が望ましいとしています。

走行(歩行)には足が地面に着いた前半に回外(外にねじれる)から後半の過回内(内にねじれる)に移行することが知られています。

その際にアキレス腱にねじれが生じて疼痛の原因となることが報告されています。

同じ刺激を同じ場所に与え続けないことが重要のようです。

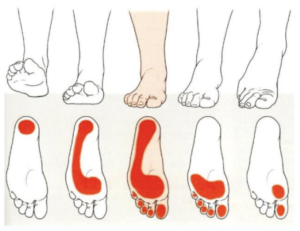

足の動きに関して、少し難しいかもしれませんが、地面に足が踵からつく場合、外側(小指側)からつ

いて、内側(親指側)から抜けていくような感じです。

下の図だと分かり易いと思います。

足のアライメント(配列・形)に関しての報告を紹介します。

早稲田大学競走部長距離選手 35 名をアンケートとアライメント測定してものがあります。

その中で疲労骨折既往歴複数回群において、骨折回数と下肢アライメントに相関関係が認められたと

あります。

傾向として疲労骨折の回数が多いほど、土踏まずが高く、膝が O 脚であったというのです。

ヒトの膝はもともと外反(わずかに X 脚。股関節より膝は少し内に位置しています。)しており、

膝の外反により床からの衝撃を吸収しています。

真っ直ぐに近いもしくは O 脚では、衝撃の吸収が十分に行われず、

骨へのダメージが大きくなっているのではないかと考えられます。

成長期の小中高生の時期は、大人になる準備段階であり、そのため特徴があります。

この特徴を理解することが、スポーツ外傷や障害の予防につながると思われます。

子どもと大人の違いは、成長過程において発症する「骨端症」(代表的なのはオスグッド病)です。

骨端の軟骨や骨に過大な負荷がかかり、慢性的に悪化する可能性があります。

近年では、14 歳未満の疲労骨折は増加傾向にあることが示されています。

そして、疲労骨折は負荷量と関連していることは言うまでもなく、17 歳未満のジュニアアスリートに対して 1 週間の練習量と疲労骨折の関連を調査し、明らかな疲労骨折の発症には練習時間との相関関係があること、その関係は年代により差があることを報告されています。

低年齢の疲労骨折に関しては拡大傾向にあることを認識しつつ、それぞれの年代に合わせた十分な配慮が必要と思われます。

記:斉藤 透(理学療法士)

参考・引用文献

1 岩本潤ほか 2006,骨粗鬆症の予防III,運動 1.スポーツ.東京,THE BONE.20,86-96

2 平成 25 年度順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科修士論文

大学男子長距離ランナーのトレーニングによる骨代謝マーカーの変化 長門俊介

3 日本臨床スポーツ医学会誌: Vol. 13 Suppl., 2005.

4 下肢疲労骨折の発生要因に関する研究 岡田健志

5 公益財団法人日本陸上競技連盟 陸上競技研究紀要 第 16 巻,244-250,2020 陸上競技における学童期ス

ポーツ傷害 ―小学生陸上競技全国大会におけるスポーツ外傷・障害調査― 鎌田 浩史 他