新体操が求める柔軟性

新体操学習者の関節の柔軟度には驚かされますね🤸♀️

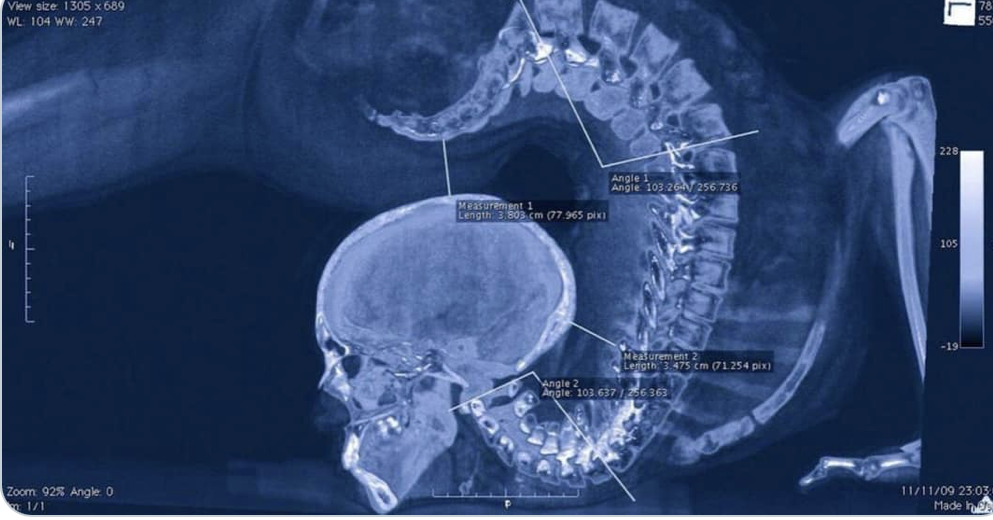

お写真から、お察しの通り、可動域としては行き過ぎです💦

それでも、高く評価されるには必要なことなのもわかります。

背骨(=脊椎)といっても、頸椎・胸椎・腰椎・仙椎と分かれます。

審美系スポーツで求められる技の中心は、胸椎、腰椎にあると思います。

胸椎は12個、腰椎は5個です。

この個数から行っても、脊柱の動きの大半は胸椎が担っていることがわかります。

実際にどのくらいの可動域を持っているのでしょうか。

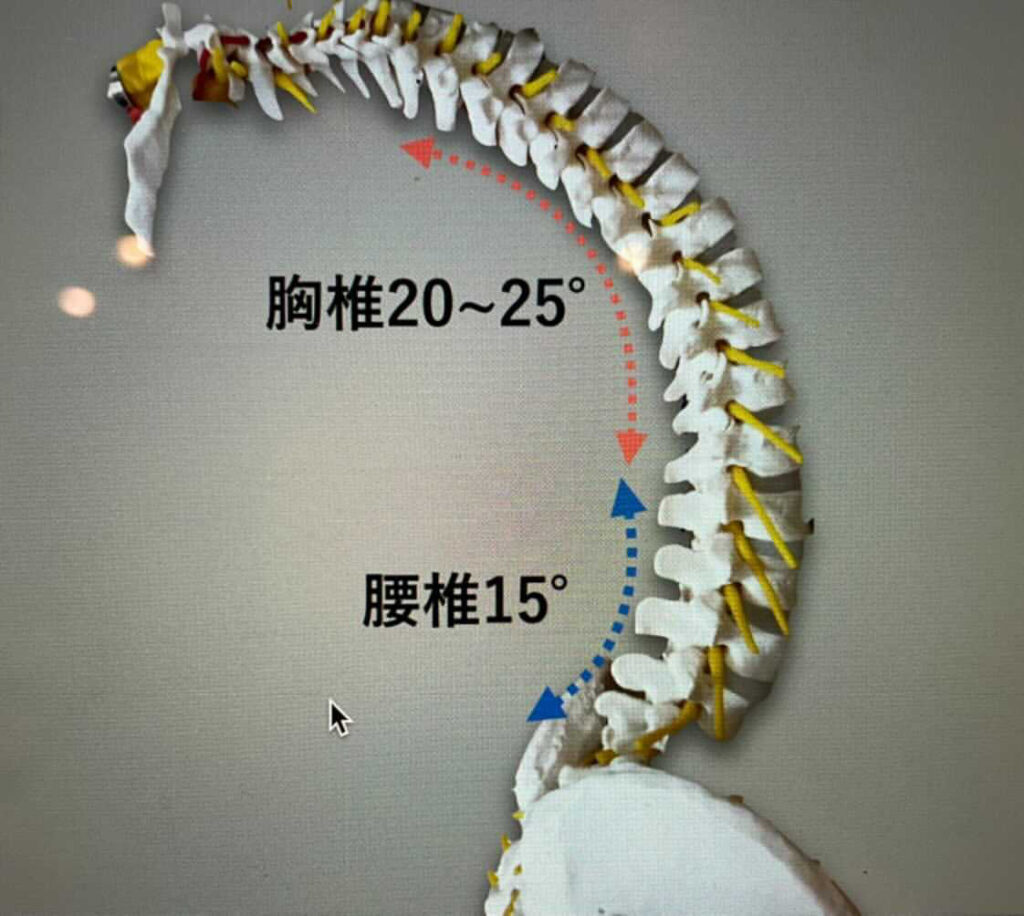

体を反らす(伸展)動作の時は↓

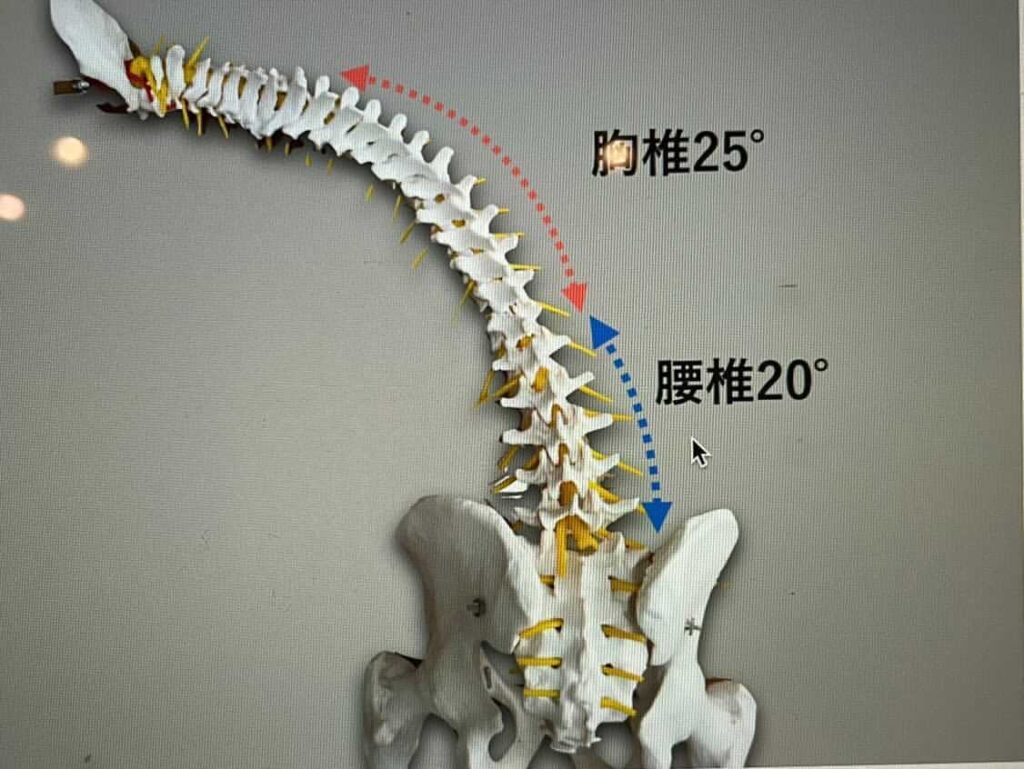

体を横に倒す(側屈)動作の時は↓

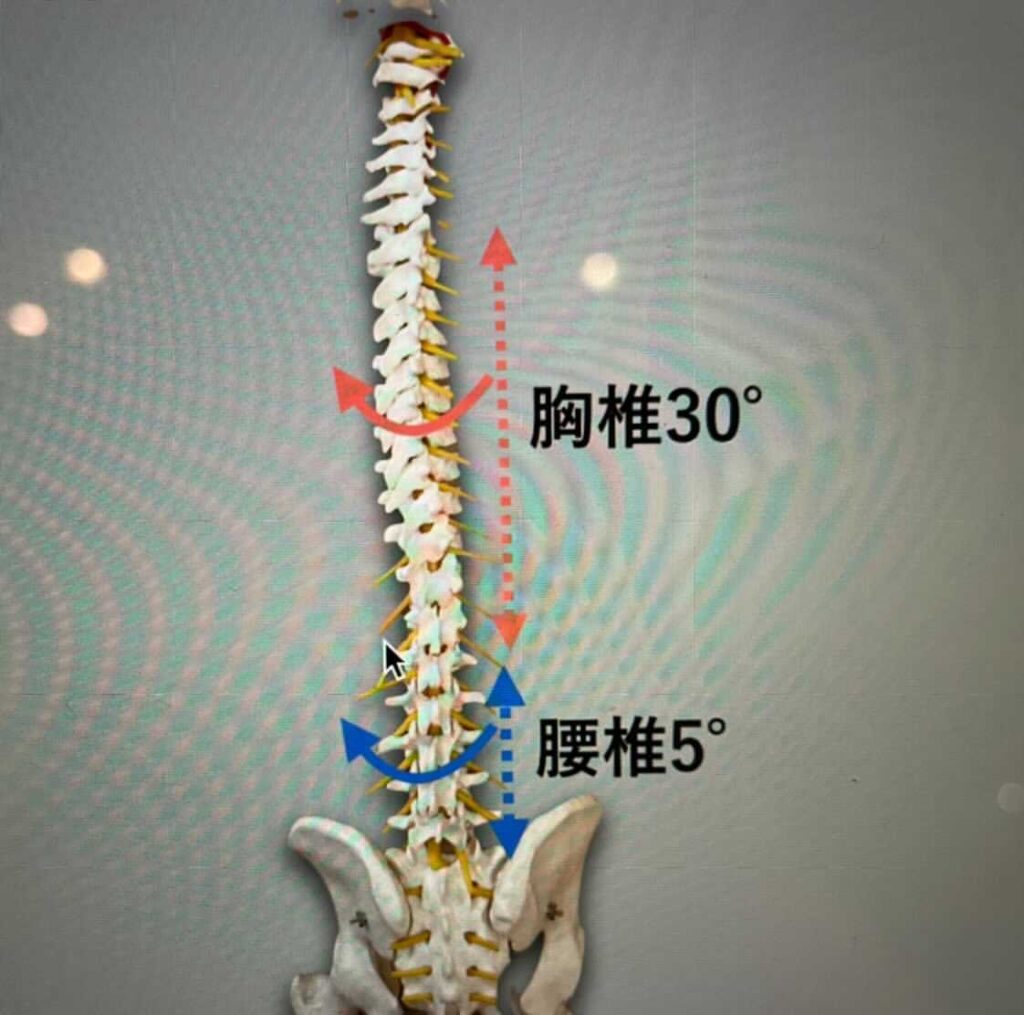

体をねじらせる(回旋)動作の時は↓

どれも胸椎が圧勝です✨

つまり、背骨の動きは「胸」を意識させなければいけません⚠️

「腰を反る」という指導ではなく、「胸を反る」という指摘が適確ですね!

また、12個ある胸椎の中でも、特に可動性を持つのは「下部胸椎」です。

つまり、腰椎側にある胸椎に意識させる必要があります。

ここで厄介なのは、骨折の多くは「胸椎と腰椎の境界線で多い」ということです。

何事も、性質や構造が変化する分岐点に負担がくるのが自然の摂理です。

以前、「引き上げて腰を反ると多少は負担が軽減するか」という問いを受けたことがあります。

理学的に「引き上げる」という言葉は存在せず、もっと具体的に考えていきましょう。

腰椎に可動性はないとすると、腰椎に動きを求めるのはハイリスクです。

動く役目のないものに、動けというば、キャパオーバーで壊れます。

なので、腹横筋という筋肉で、しっかり腰椎は保護してあげます。

腹横筋はコルセットと同じ形にあり、みなさん、腰が悪い人とたちは、この腹横筋を使えていないので、人工的な腹横筋(コルセット)を上から巻いているわけですね。

腹横筋の鍛え方は、ドローインなどです!(もちろんBASHiPの動画でもご紹介✨私のアレンジが入ってます😏)

これもやり方が違えば、全然きたわりませし、幼い子たちにドローインは難しいので、私も創意工夫して腹横筋を強化させています。

そして、大きく体を後ろに反りたいときには、この腹横筋を収縮させてから、胸椎を反らせます。

勢いでやってしまうと、背骨が衝突して潰れてしまいます。(腰椎分離症・腰椎滑り症)

なので、ゆっくりです!

でも、勢いがつく原因は「頭」です!細い背骨の頂点に、重量のある頭があるので、テコの原理を考えても、ゆっくりを阻害してしまいます。

それを予防するには、頸部の力です。重い頭にブレーキをかけれる頚部の筋肉たちを鍛える必要も出てきます。

その鍛え方!気になる方は、まず、BASHiPのオンライン身体能力チェックをお試しください😊

続きは、会員専用サイトから閲覧できる、専用ブログからどうぞ!

今なら、10間トライアルが、20日間に延長中👏